噬菌体衍生蛋白:食品安全的新防线——从生物防控到病原体检测的突破性进展

发布时间:2025-04-18 浏览次数:4 分享:

近年来,抗生素耐药性食源性病原体的出现对全球公共卫生构成严重威胁。世界卫生组织(WHO)数据显示,全球每年约有6亿例食源性疾病病例,其中60%由细菌引起。传统抗生素的滥用加速了耐药菌的扩散,而现有检测方法(如培养法、PCR)存在耗长、成本高或特异性不足等问题。在此背景下,噬菌体衍生蛋白凭借其高效杀菌能力和精准识别特性,成为解决食品安全难题的新希望。

1、噬菌体衍生蛋白的独特优势

噬菌体是自然界中数量最多的生物体,能够特异性感染并裂解宿主细菌。与完整噬菌体相比,其衍生的功能性蛋白(如内溶素、尾纤维蛋白等)具有以下优势:

避免基因转移风险:噬菌体蛋白不含遗传物质,无水平基因转移的担忧。

高特异性与安全性:靶向特定细菌表面结构,减少对有益菌群的干扰。

稳定性与适用性:蛋白性质稳定,易于大规模生产,且不受噬菌体宿主范围的限制。

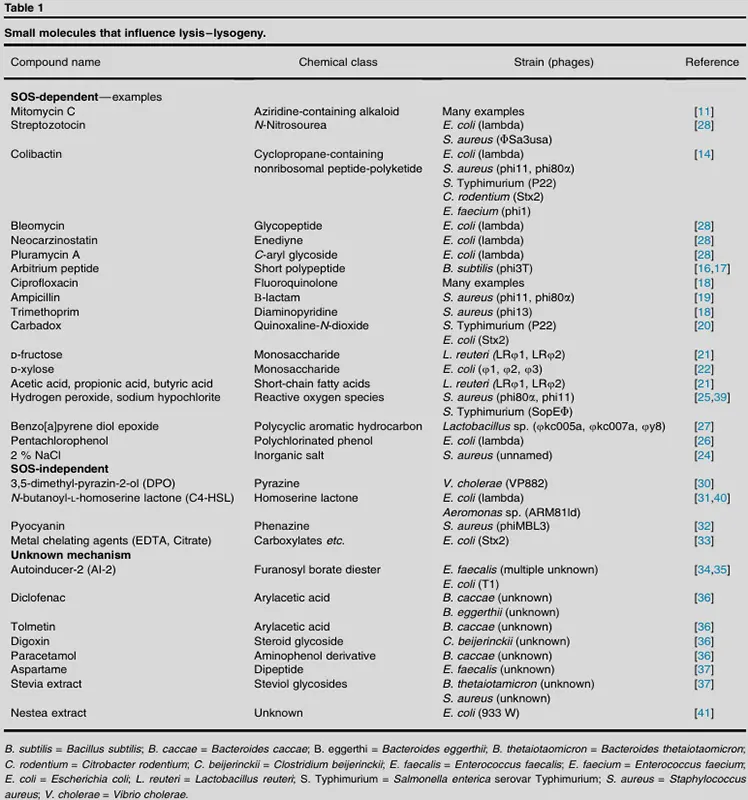

法规接受度高:自2006年噬菌体首次被美国FDA认证为“公认安全”(GRAS)后,相关研究迅速推进,目前已有17种噬菌体产品获GRAS认证(表1)。

表1 影响噬菌体溶原-裂解周期的小分子模块

2、生物控制:噬菌体酶的抗菌革命

2.1 内溶素(Endolysins)

内溶素是噬菌体在感染末期释放的酶,能够裂解细菌细胞壁的肽聚糖层。其特点包括:

模块化结构:包含酶活性域(EAD)和细胞壁结合域(CBD),可针对不同病原体设计定制化酶。

广谱杀菌能力:研究表明,内溶素对耐药菌(如耐甲氧西林金黄色葡萄球菌MRSA)仍保持高效活性,且尚未发现耐药性案例。

食品应用实例:

乳制品:内溶素LysP100在奶酪中抑制单增李斯特菌,结合乳链菌肽(Nisin)可完全灭菌。

肉类:工程化内溶素Lysin1902-HP-PC与茶多酚联用,可使牛肉中的大肠杆菌O157:H7减少6个对数级。

水产品:针对副溶血弧菌的内溶素Lysqdvp001,结合ε-聚赖氨酸可显著降低牡蛎中的病原体负荷。

2.2 解聚酶(Depolymerases)

解聚酶通过降解细菌表面的多糖(如荚膜、脂多糖),削弱其抗宿主免疫能力,并增强其他抗菌剂的渗透性。例如:

沙门氏菌噬菌体P22的解聚酶在鸡肉中减少70%的肠道定植,效果优于传统抗生素。

大肠杆菌噬菌体ECO078的解聚酶Dpo42可抑制15种临床菌株的生物膜形成。

2.3 挑战与解决方案

食品基质影响:高脂肪、高蛋白环境可能降低酶活性。对策包括优化配方(如脂质体包裹)或结合天然抗菌剂(如精油)。

体内稳定性:通过蛋白工程(如融合白蛋白结合域)延长半衰期,减少肾脏清除。

3、检测技术:精准识别的“分子探针”

3.1 细胞壁结合域(CBD)

噬菌体内溶素的CBD可特异性结合细菌细胞壁成分,用于快速富集目标病原体。例如:

李斯特菌CBD:结合磁珠的CBD-MS技术,可在6小时内检测低至10 CFU/g的病原体,灵敏度比传统培养法高100倍。

芽孢杆菌CBD:与ATP生物发光联用,实现牛奶中蜡样芽孢杆菌的快速筛查。

3.2 尾纤维蛋白(Tail Fiber Proteins, TFP)与尾钉蛋白(Tail Spike Proteins, TSP)

这些蛋白负责噬菌体与宿主细菌的初始结合,具有高度特异性识别能力:

沙门氏菌噬菌体S16的尾纤维蛋白开发为ELISA检测探针,灵敏度达1 CFU/mL。

弯曲杆菌噬菌体的尾钉蛋白通过表面等离子共振(SPR)技术,实现果汁中病原体的实时监测。

3.3 创新检测平台

智能手机辅助纸基传感器:结合噬菌体蛋白与显色反应,用户可通过手机APP直接读取结果,适用于现场检测。

流式细胞术:荧光标记的噬菌体蛋白可区分活菌与死菌,避免假阳性结果。

4、未来方向:技术突破与产业应用

蛋白工程优化:通过结构域重组(如CHAP域与SH3b结合域融合)或定点突变,提升酶的稳定性与抗菌谱。

新型表达系统:利用植物或酵母表达噬菌体蛋白,降低成本并避免内毒素污染。

多模式联合策略:噬菌体蛋白与抗生素、纳米材料或物理处理(如高压灭菌)联用,实现协同增效。

法规与标准化:推动针对噬菌体蛋白的专属监管框架,确保其安全性与市场接受度。

噬菌体衍生蛋白为食品安全领域提供了“一箭双雕”的解决方案——既能高效杀灭耐药菌,又能精准识别污染源。随着蛋白工程与检测技术的进步,未来有望在食品加工、畜牧养殖及临床诊断中实现广泛应用。然而,从实验室研究到大规模产业化仍需跨越技术瓶颈与法规障碍。通过跨学科合作与创新,噬菌体蛋白或将成为后抗生素时代守护人类健康的核心武器。

参考文献:Choi D, Ryu S, Kong M. Phage-derived proteins: Advancing food safety through biocontrol and detection of foodborne pathogens. Compr Rev Food Sci Food Saf. 2025;24:e70124. doi:10.1111/1541-4337.70124

来源:微生物安全与健康网,作者~朱斌。